从黄土高坡到雪域圣地的忠诚卫士—高凤岐

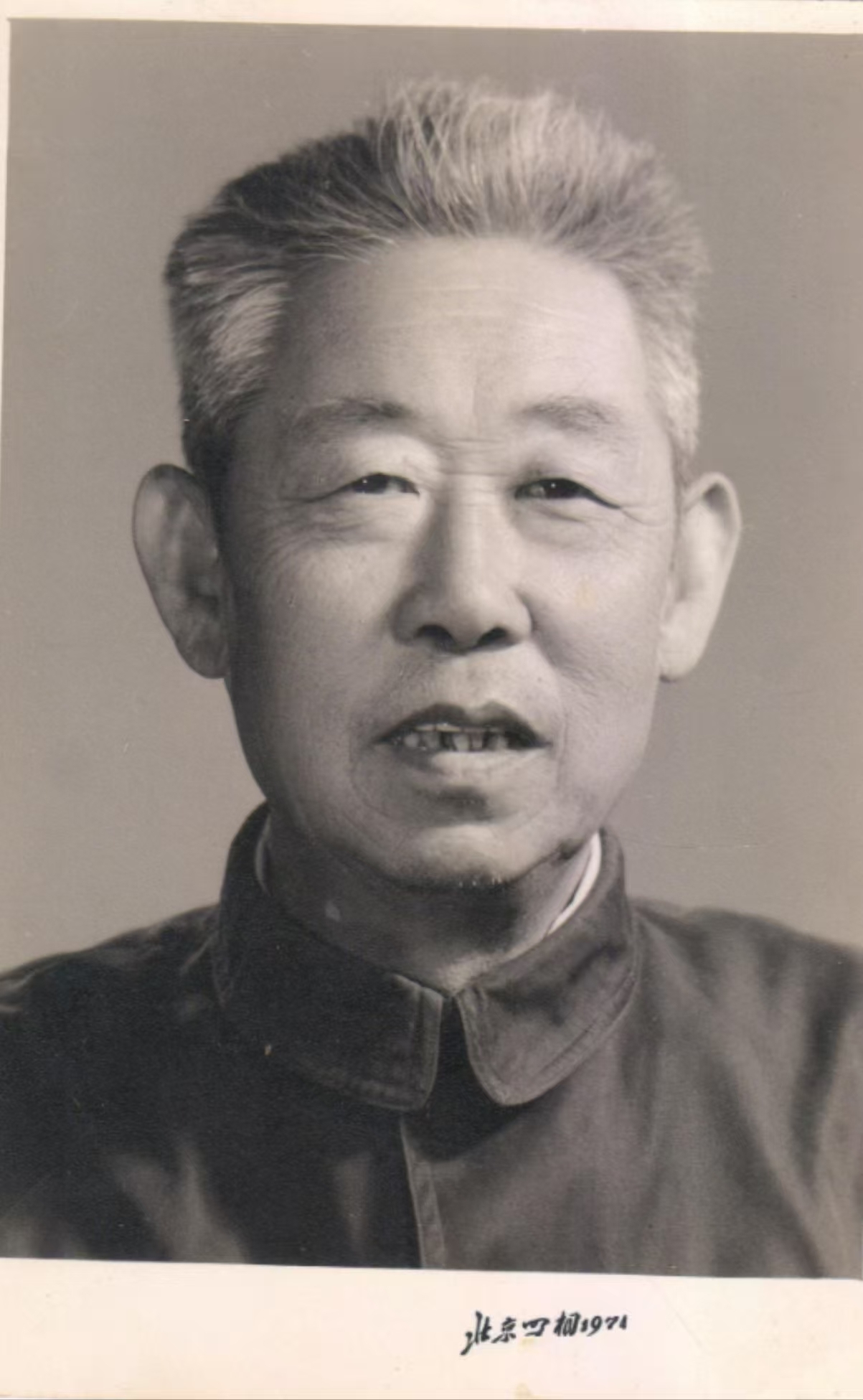

高凤岐

高凤岐,1914年生于陕西清涧县曹家洼村,1978年逝世于北京。他19岁加入中国共产党,用45年时间从陕北山沟到青藏高原,始终扎根群众,为革命和建设事业奋斗终生。

少年时期的高凤岐,亲历了陕北农村的苦难:地主收走乡亲最后一粒粮,军阀战火烧毁邻村房屋。这些经历让他决心改变不公的世道。1933年,他在党员白如冰引导下入党,投身革命事业。

担任清涧县党支部干事期间,他利用陕北沟壑地形,秘密建立12个联络点,两年传递情报300余份,护送80多名干部转移。创办的夜校用顺口溜教农民识字,把革命道理讲得通俗易懂。

1935年,21岁的高凤岐任延水县委组织部长,首创“党员包村”制度,三个月建立覆盖全县的党组织网络,为中央红军落脚陕北奠定基础。1936年调任甘洛县委书记后,他推行土地改革,用“多抽少补”办法让80%无地农民分到田地;将抗日宣传编成陕北说书,激发群众参军热情,使该县成为边区抗日模范县。在绥德、三边工作时,他带领群众改良10万亩盐碱地,粮食增产四成。

解放战争期间,高凤岐任西北野战军第一军民运科长,展现卓越后勤才能。黄龙战役前,他20天组织群众筹集粮食30万斤、担架2300副;兰州战役中,面对敌军焚毁粮仓,他发动百姓用羊皮筏子运粮渡黄河,保障大军供给。

新中国成立后,高凤岐主动奔赴青海投身建设。任职贵德县长期间,他指挥有力,成功剿灭七股土匪,稳定地方治安。1953 年,他担任贵南县委书记,彼时当地突遭白灾,极端恶劣的天气给畜牧业带来巨大威胁。面对危机,高凤岐毅然带领战友们在零下 30℃的严寒中,徒步跋涉 120 里展开救援行动。为挽救濒临死亡的牲畜,他们不仅搭建临时避风暖棚,将体弱的牲畜集中安置保暖;还发动群众收集干草、青稞秸秆等作为应急饲料,保障牲畜食物供给。面对冻僵的羊羔,高凤岐甚至解开衣襟,用自己的体温焐热它们,使其重获生机。通过科学调度、精准施策和无畏坚守,最终保住了全县 23 万头牲畜,荣获“保畜模范县”称号。三年困难时期,他饿晕三次仍坚持带领群众春耕。1960年任水利厅副厅长后,他跑遍青海江河,主持修建18座小水电站;参与规划的龙羊峡水电站成为黄河上游重要工程。

1964年调任海北州委副书记时,已患严重肺病的高凤岐坚持赴高原工作。他在海拔3000米地区推广饲草储备技术。1978年9月逝世后,青海省委评价他“用一生展现了共产党员的本色”。

高凤岐修的水渠仍在灌溉农田,建的水电站依然点亮万家。百姓至今记得这位“老高书记”——他教人识字、带人分地、饿着肚子也要种完庄稼,用一生践行了“为人民服务”的誓言。

扫一扫

在手机上看